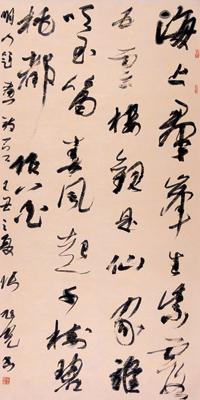

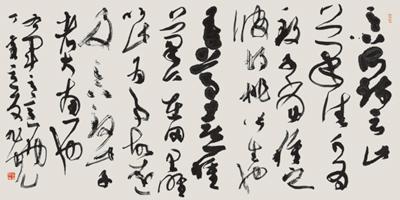

东汉蔡邕在《笔论》中说:“书者,散也。cdn-Www.2586.Wang欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”这大致可视为书法本质的最初定义。性情,往往决定着创作,性情和人格状态通过笔线流露。张旭光性格中豪放和谨严的两面在书作中时有反映,如影随形。他的运笔变化丰富,结字起伏跌宕。在整体布局上宏阔平正的同时,尤其喜欢不对称、不平衡、倾斜、重叠等险象的设计,且能不刻意地做到这一点。他的作品中时见突破常规的结字方法,甚至时时打破中锋的运笔法度,形成奔放抗争的气势,参差斜曲,自由自在,而又以遒劲厚重统率之。险绝与平正在他的作品里像有经验的艄公在风浪里摇橹,稳妥的同时又体验着风浪的快意。

张旭光能诗,诗颇耐品。以诗人气度行笔,书作以气韵胜。气主势,韵主味,在纵横挥洒中气势畅达,在神气贯通的须臾之间韵味盎然。这正与南朝宋王微提出的“以一管之笔,拟太虚之体”的想法相契合,也如后来杜甫所说的“元气淋漓障犹湿”的那种淋漓痛快。他的熟练与率意,看似无心而为,实则是凭借着深厚的功夫与蒙养。明恽南田所说从“如何用心”到“不用心”、从“如何用意”到“写意”,这是一个长期的磨炼过程,从有心到无心,从有意到无意,从有法到无法,最后完全地进入自由境界。“写意”便有了内涵,让观者一咏三叹。它是书画家进入高层次的标志,它的核心命题是要以精妙的笔墨含道映物、触灵通神。而这一切,又是几十年精研传统的结果。

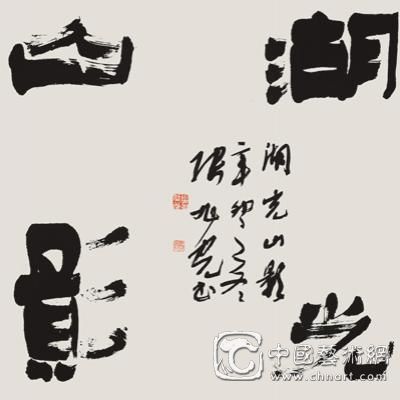

书法除了在结体、章法、运笔上表达书法家的某种思想外,更多地要考虑在墨色变化中展现书法家情感起伏和心理状态。古人常常强调墨法的运用,唐孙过庭《书谱》说的“带燥方润,将浓遂枯”,宋郭若虚说的“凡画,气韵本于游心,神采生于用笔”等,这里的“笔”便含有墨法的运用。书法家除了需要借助书法的结体、章法、运笔等技艺外,还要借助书法的用笔与墨色细微而丰富的变化,来宣泄情感。这一点林散之堪为大家,张旭光悉心研究林老,心摹手追,常用浓墨挥毫,由浓及淡,而至虚白,特别注意虚实相生,采用了音乐中的韵律感,故呈现出生动气象。此间的“渍墨”与“飞白”,不是停留在过去“浓湿”的视觉对比的有限范围里,也不是某些书家以点淡作点缀的手段,而是作为一种情绪色彩融合在作品的整体情感之中,自然便有了视觉效果。旭光的书作提示世人,“墨”的色彩的丰富性,以及扩大“墨色”的内涵是完全可能的,是对传统艺术的完整理解。他的作品,将渍墨、浓浓淡淡的墨与飞白巧妙结合,一隐一显、一涨一缩、一枯一润等变化在墨色和线条的运动中,达到了最佳的效果。

书法之笔墨关乎心灵,人在书艺中能实现诗意的人生。书法历来被认为是陶咏和滋润生命的。《黄帝内经》有云:“澹泊虚无,真气从之;精神内守,病安从来。”生命状态如此,书法状态亦如此。书法,守正抱一,真气从之,必然会在崇高的道路上愈走愈远。张旭光的艺术成就值得我们关注。

我们向往着“独与天地精神相往来”的境界,而书法,正是通向这一境界的桥梁。