张之洞(1837—1909),字孝达,号香涛,直隶(河北)南皮人,1889年至1907年出任湖广总督,推行湖北新政,以善吏著称于世。由于浸润于书香之家,张之洞有着深厚的传统人文素养,一生不忘文事;虽贵为封疆大吏,仍不失书生本色。“性好学,至老不倦。听政之暇,率危坐读书终日。”(许同萃《张文襄公年谱》卷1)好诗词书法,长于奏议、散文、骈体文;尤喜对联,今传世咏黄鹤楼、奥略楼、晴川阁诸联,工雅博大,尤为精湛。cdN-WWW.2586.waNg

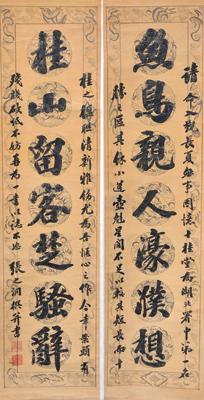

此副七言联为抒怀之作,对仗谨严,风格清新淡雅,化用典故,超逸脱俗。联中“濠濮间想”一词出自南朝宋刘义庆《世说新语·言语》篇:“简文入华林园,顾谓左右曰:‘会心处不必在远,翳然林木,便自有濠濮间想也。觉鸟兽禽鱼,自来亲人。’”其义源自《庄子·秋水》篇中庄子与惠子于濠梁之上观鱼,巧辩“鱼之乐”和庄子垂钓濮水,妙拒楚相的两则寓言,表现的是道家逍遥闲居、清淡无为的人生旨趣。而“濠濮间想”也成为后世中国传统士人向往的人生境界和情怀。张之洞特意重书对联,作“濠濮间想”,俨然有挂冠归隐、淡然出世之逸趣。

张之洞的对联书法独具特色,其书学苏轼,深得苏轼书法“结体短肥”之韵味。张之洞曾向张佩纶私授“书诀”,称“即于两字求之,结体求丰,用笔求润”,自然丰润、笔意开展、典雅隽秀便是他书体常见风格。细观此七言联,行书笔力厚重,力势雄浑,结体宽舒丰润,提按善用侧锋,“亲”“桂”“骚”“辞”等字虽取法苏东坡,然有其横肆而无其敦和,实则气势欹倾而神气横溢。

此外,张之洞亦喜赏鼎彝、古碑文字,有“鼎彝何足好,所好其文字”“访碑穷寰宇,乃至阳关外”之诗句。其书法吸取鼎彝碑拓文字的雄浑大气,对“不谙笔势结字,而隶楷杂糅”的六朝书法颇不取法。观此对联十四字,笔势舒展,结字匀称,体格雄浑,“人”“想”“留”“客”诸字端雅大气,多有碑文遗意。再加上张之洞勤习众体,运笔遒劲,笔意舒展,俊迈豪放间跌宕有致,超迈妍隽而富于变化,显示出其亦擅“米体”之格。同时,附记小文行草参差,恣意纵横,淋漓酣畅,不拘一格。

这副楹联所作时期,据联中附记可知,为张之洞“请命入觐”之时。据《清史稿·张之洞列传》记载,光绪二十九年(1903),张之洞进京“入觐”晋见慈禧太后。其时中国经历八国联军侵华,清廷已摇摇欲坠,被迫实行新政,张之洞作为疆寄重臣,被诏入京议政。

此七言联可谓字如其人,可以说,面临艰困时局,张之洞欲用楹联抒写出世情怀,追求淡泊恬静之境。然而情由心生,其内心深处“挽大厦于即倒”、力整乾坤的入世心迹却通过笔墨间的纵横捭阖显露给了后世。这种反映在对联中诗意、书风矛盾的交织,正是作者强烈的性格特征所赋予作品的独特的艺术魅力。其“妙在隐而藏锋”的韵质,确实令人难以忘怀,也从另一个角度为我们真实解析清末政局下张之洞的真实心理提供了新的认识视角。