沈周(1427-1509)出身于诗画及收藏世家,是明代杰出的山水画家。其祖父沈澄是元代画家王蒙的好友,工诗文,善画山水。其父沈恒吉、伯父沈贞吉,皆能诗善画。沈周少承家法,在诗文和书法、绘画上得到了有益的启蒙;同时又拜学识渊博并善书画和收藏的陈宽为师,这对他综合素养的提高大有裨益。此后沈周又拜同里赵同鲁为师,学习临摹古画。据董其昌《画旨》载:“沈石田每学迂翁(倪云林)画,其师赵同鲁见之辄呼曰:‘又过矣!又过矣!’盖迂翁妙处,全不可学。CdN-Www.2586.waNg启南(沈周)力胜于韵,故相去犹隔一尘也。”多年后,沈周在《卧游册》的一幅山水中题诗曰:“苦忆云林子,风流不可追。”沈周性情敦厚稳重、沉着朴实,用笔固然学不来倪云林的虚灵多变,但却能与“元四家”中的另一家吴镇声息相通。沈周晚年学习吴镇,用功最勤。他在《卧游册》另一幅画中题有“梅花庵(吴镇号梅花道人)里客,端的是我师”句。吴镇画中多用湿墨,笔墨沉郁厚重,所以沈周学起来得心应手,此亦其天性使然。总体来说,沈周作品的奇妙之处在于其能在沉着平实的笔墨中表达宽广的胸襟、丰富的想象与蓬勃的生命力,同时充溢着温雅恬静、平和怡悦的情调,一如其为人的平易、祥和。

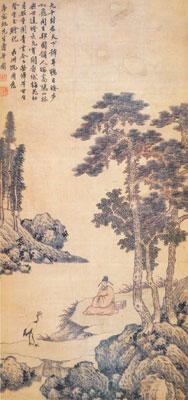

中国的山水画在五代、两宋皆以精细刻画的真情实景为其特色,以诗的意境审美为其终极价值。元代山水则有所转向,虽还未完全脱离实景诗意的描绘,但其用笔则渐趋简化、独立,笔墨自身的审美价值开始彰显。明代沈周则进一步脱离自然的实景描绘。例如在这幅画中,近处树木的用笔皆沉实细劲而略乏于造型的虚实变化,从而呈现出一种图案化的装饰美。山石坡岸的皴法也都简化平实,有趋于程式化的倾向。这也正是明代山水画最突出的特点。这一特点在沈周的学生文徵明的山水画中表现得更为突出。这一特点也可以看做是明末“松江派”董其昌等人山水画笔墨和程式化转向的端绪。从此,绘画艺术自身语言的审美价值在明代吴门画派中渐趋苏醒并独立起来。而从另一方面来看,中国山水画自魏晋发轫,经五代而成熟,又历两宋的发展和积淀,至明代则为画家提供了充足的图式和经典。此时,仿某家笔意,以前人画中的山石、树木的样式作为基本元素和符号在自己的画中进行搭积木式组合的作画方式开始出现。在沈周的这幅画中,可以明显看出其对前代画家图式的运用:对岸远处的山坡上有三棵矮树,造型和用笔完全是元代画家吴镇《渔父图》中的样式;坡岸山石的皴法则参用黄公望《富春山居图》笔法,勾皴点厾,中规中矩,符号清晰,组合自如。

沈周为人豁达大度,广交贫富,容纳良贱,不拘小节。上至公卿大夫,下至贩夫牧竖,皆能与之为善,要书求画者常常“屦满户外”。有时他即便躲到僻静的寺庙里,也会有人追踪而至。朋友刘邦彦写了一首诗和他开玩笑:“送纸敲门索画频,僧楼无处避红尘。东归要了南游债,须化金仙百亿身。”这幅画即是沈周晚年为祝淇祝寿所画的一幅应酬之作。画中仙鹤献瑞、高松古槐都显示祝寿之意。

祝淇又作祝祺,海宁人。字汝渊,号梦窗。以子萃贵,封刑部主事。七言诗有晚唐风韵。著有《履坦幽怀集》。

在这幅画中,沈周把诗人祝淇画在山水林泉之中,以衬托诗人高蹈超迈的人格精神与情怀。“仁者乐山,智者乐水。”中国知识分子自古就喜爱寄情于山水之间,儒家的入世与道家的自适在他们身上往往兼而有之,互补共存。“达”者图画山水于厅堂之上,不下堂筵也要坐穷林泉,以得卧游之乐;“穷”者则遁迹山林以全其身,或坐看云起,或卧听流水,在山水之间感悟自然与人生的真谛。在沈周的艺术生涯中,自然少不了与文人显贵们的应酬唱和。但颇为难得的是,对于穷苦百姓,他也常常有求必应,慷慨相赠,不多计较,富有同情心。据说有一位贫士临写了一幅沈周的画,竟拿去请沈周题字。当沈周得知这位贫士是为了多卖点儿钱养活老母时,即欣然命笔,为之修改润色,并题款加印,使这张画多卖了不少钱。

明代中期所兴起的“吴派”山水画肇始于沈周。“吴门四家”中的另三家——文徵明、唐寅、仇英都曾游其门下,其中文徵明受其影响最大。甚至可以说,自沈周一出,明代山水画坛的自身面貌才开始显现出来。这幅作品虽说是沈周晚年的一幅应酬之作,但在不经意间体现出来的审美趣味和意韵却蕴涵了明代文人山水画家新的美学追求。