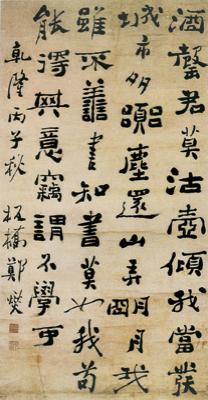

郑燮行书五言诗轴为纸本,纵141厘米,横71.7厘米。文字为:“酒罄君莫沽,壶倾我当发。城市多嚣尘,还山弄明月。我虽不善书,知书莫如我。苟能得其意,窃谓不学可。乾隆丙子秋,板桥郑燮。”乾隆丙子为1756年,郑燮时年64岁。诗之后半段基本出自苏轼《和子由论书》诗:“吾虽不善书,晓书莫如我。CDN-Www.2586.wAnG苟能通其意,常谓不学可……”

“囧”同“冏”,本义为“光明”,也与“窘”的释义相同,是个生僻汉字。现代“明”字是“日”、“月”结构,但篆书和隶书写作“朙”,是个会意字,表示明亮,从“囧”,取窗牖明亮之意。会写篆书的人对这个字不会陌生,但平时也未必会留意到。本来很平常的一个汉字,现在在网络流行起来,让人们认识了这个字。网友在书画展中的偶然发现,竟然和“祖先很强大”联系到了一起,通过这种方式重新认识传统文化,这是让我们祖先郑燮和展览主办方都始料不及的吧。

郑燮书法作品中常常出现一些篆书、隶书结构的字,而且还会有古体、异体字,再结合楷书、行书,糅入画兰、竹之笔法独创一体,书法风格独特,充满了艺术形式美,这就是所谓的“六分半书”,又被人誉为“板桥体”。因加入篆、隶结构的字,整篇书法显得高古、沉稳。但郑燮不是用传统篆、隶笔法去写篆、隶书结构,而是以行、楷书的笔法去写,这就与人们习见者大异其趣,产生新鲜感。在作品中增加行书笔意,则使通篇书法潇洒、畅达。郑燮书法除了字体变化十分丰富外,也很重视章法。他的章法大致有两种:一是排列较为规矩,纵有行、横无列;一是打破、打乱章法,纵横无序,字与字、行与行之间形成疏密错落关系,人们形象地称之为“乱石铺街”。这件五言诗轴属于前一种,而且还是排列很整齐的一种,在郑燮作品中并不多见。一般来说,书法家在字形上都会追求变化,尤其是碰到几个相同字出现的时候,更会去这样做。然而历史上还没有几位书法家在字形的变化上有郑燮这样丰富的想象力,这样痴迷其中。在字形上做夸张,是变形的基本手段,郑燮可谓做到了极限。比如,“书”字的瘦而长;“如”字笔画的纤细;而将“嚣”字的四个“口”进行了挪位,便使一个本来普通的汉字变得诡谲和陌生起来,让人们充满了好奇和敬畏,产生要去破译它的冲动。前面说过,郑燮这件作品在章法上比较安详,字字独立,甚至还有几分呆板,但郑燮在字形的大小、欹侧,笔画的轻重、粗细,墨色的浓枯、干湿,以及篆、隶、行书字体的穿插方面进行了变化,弥补了上述的不足。当然,这样做的结果,少了一点自然,多了一些刻意的痕迹。得与失总是如影随形。

郑燮在《行书论书轴》中说了他书法的大致师承:“平生爱学高司寇且园先生书法,而且园实出于坡公,故坡公书为吾远祖也。坡书肥厚短悍,不得其秀,恐至于蠢。故又学山谷书,飘飘有欹侧之势。”可以看出,郑燮的书法行楷学黄庭坚,尤其长斜掠笔画是比较明显的;篆、隶方面,除了古篆汉碑,还有他未提到的郑簠甚至石涛的笔意。这些似乎都好理解,但他说书法曾受到高其佩的影响,一时让人难以捉摸,但我们只要看一下高其佩的行书《题画诗屏》,应该就有所体悟了。在高其佩的作品中,就有行楷中夹杂着个别篆、隶结构字存在,在当时人看来,这种新颖的手法是非传统的。再者,高其佩以指画闻名,人们有意无意间也忽略了他的书法。但郑燮不仅注意到此,并有意识地将这种手法大量地运用到自己的创作中来。除了技术层面的东西,高其佩的艺术独创精神更是深深地影响了郑燮。事实上不仅是郑燮,“扬州八怪”中好几位都是高其佩艺术上的信徒。

在郑燮这些篆、隶、行、楷杂糅,艺术形式新颖的书法作品中,有人可能感受到的是有点文字游戏的意味,也可能还有几分玩世不恭、嬉笑怒骂的成分在内。实际上,郑燮的创作态度是真诚的,越是对书法有深刻理解的人越能体会到这一点。在这么多古文字的后面,是作者在学习中付出的大量心血和汗水。我们不妨借用郑燮自己的诗句来结束这个话题:“画到情神飘没处,更无真相有真魂。”