王质,生卒年不详,字文蕴,浙江海宁人。《图绘宝鉴续纂》载其:“善画花卉草虫,常于幽闲之地或园林间看玩蜂蝶态度,以之资于笔端也。”文中未注明他是明朝人还是清朝人,但其名列王翚、王原祁之后。我们推测王质为明末清初人,其生活年代大约与王翚、王原祁同期。

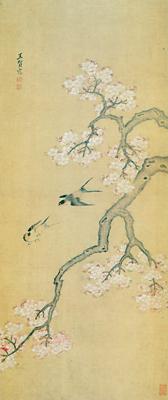

《杏林春雨图》现藏于浙江省博物馆,绢本设色,纵91.4厘米,横37.9厘米。该图画家自识“王质写”,钤印“王质”,右下角有王质同乡钱镜塘的朱文珍藏印一方。作品绘江南早春一景:雨后初晴,天气乍暖还寒,一株杏树伸展着优美的花枝。花枝上缀满了一朵朵杏花,有迎面怒放的,有含羞打着朵儿的,也有向背娇嫣的,一团团,一簇簇,在微风的吹拂下,忽而雪色冰魂,忽而万花掩映,忽而烟雨寒葩,千姿百态,妩媚动人,真可谓:“一段好春藏不住,粉墙斜露杏花梢。”(宋张良臣《偶题》)两只春燕嬉戏着追逐于杏花之间。cdn-WWW.2586.waNG一燕俯身而下,张嘴呢喃;一燕侧身回首,含情脉脉。双燕好似一对自在飞翔的情侣,大有“双燕双飞,双情相思”之意。它们被美丽的杏花所吸引,沉醉于芳菲之中。

杏花为十二花神之一,是“二月花”。杏花开放之日,正是燕子归来之时。古人有借“杏花燕子”来言愁说恨者,认为杏花是一种美人迟暮之花。唐代戴叔伦写了一首《苏溪亭》:“苏溪亭上草漫漫,谁倚东风十二阑?燕子不归春事晚,一汀烟雨杏花寒。”该诗描写了美人怨别离恨之情,很是让人惆怅、哀伤。其实,人们历来并不排斥“杏花燕子”,因为它反映了春天的活力。杏花有变色的特点:含苞待放时,朵朵艳红;随着花瓣的伸展,色彩渐渐转淡;谢落时,变成雪白一片。宋代杨万里为此专门作诗《咏杏》:“道白非真白,言红不若红。请君红白外,别眼看天工。”因而,“杏花燕子”题材也深受画家喜爱。据载,明代沈周曾画有一幅《杏花燕子》,并题诗道:“杏花初破处,新燕正来时。红雨里飞去,乌衣湿不知。”南京博物院还藏有明代画家顾炳画的《杏花双燕图》扇面等。

这幅《杏林春雨图》是一件兼工带写之作,在画法上明显受到同时期画家吕纪、周之冕的影响。花鸟画发展到明代出现了重大突破,写意花鸟画大发展,形成了以水墨写意为主、工整艳丽的花鸟画亦很盛行的局面。此时的写意花鸟画崇尚秀雅、强调“士气”,属于文人画体系,代表人物有林良、沈周、陈淳、徐渭等;工整艳丽的花鸟画则沿袭南宋院体风格,突出敷色灿烂的特点,主张绘画有“法度”,代表人物有边文进、吕纪等。此外还有以周之冕、孙克宏等为代表的偏重于“写”的兼工带写一路。吕纪是浙江鄞县人,生活在明嘉靖前后。此时虽是明代工笔花鸟画的鼎盛时期,但也受到写意花鸟画的影响。现藏于故宫博物院的《鹰鹊图》、《残荷鹰鹭图》是吕纪的两件作品。其画法与其平日所绘作品风格不同,带有写意特点,没有受到院体的约束。王质与吕纪同是浙江人,两人居住地相距不远。王质生活在明末清初,此时也正是“嘉兴画派”的活跃时期。“嘉兴画派”亦称为“吴派支流”,周之冕亦为长洲(今江苏苏州)人。因此,王质的绘画自然会受到吕纪、周之冕的影响。我们从该图中也可以看到吕纪与周之冕的笔意。

《杏林春雨图》简洁明快、虚实相间。作品所绘物象不多,却已将浓浓的春意展现在观者眼前。画面构图优美而大气,虽留白较多,却不显得空旷,相反却给人以遐想空间。留白是中国画的一大特色,是画家追求的一种画面语言。在清代华琳的《南宗抉秘》中有一段关于中国画留白的妙论:“禅家云‘色不异空,空不异色;色即是空,空即是色’,真道出画中之白即画中之画,亦即画外之画也。”此图大胆留白,可见王质对画面布设的协调能力。画家绘树干与花、叶的画法不同。其画树干勾擦兼施、工整细腻,干后以淡赭石渲染,突出枝干的质感。花与叶则用笔点出,随意而为。花瓣用白粉略加粉红点染,干后用朱砂略加藤黄与淡墨调后点花萼。叶子则是用笔调朱砂略加藤黄、笔尖加淡绿画出,变化多端。杏花白里透红,表现出正值盛开时节的杏花由红转白的过程,可见王质对物象观察之细致。两只春燕体态轻盈,上下翻飞。燕子用笔蘸墨写出,略加淡朱砂渲染,画法与吕纪画鹰笔法一致。整个画面彩墨淋漓、清秀明亮、静中生动,给人一种恬适、幽美之感。