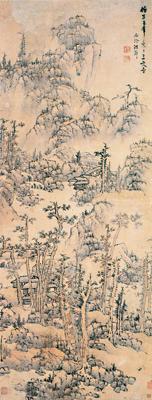

此幅《仿子久山水图》(见下图)亦是模仿黄公望山水笔意的一幅佳作。作品为纸本设色,纵120.2厘米,横148.8厘米,现藏于浙江省博物馆。

《仿子久山水图》为竖式构图,运用“三远法”中的“高远”兼“深远”法来造势,山势整体呈“S”形。近景为奇古苍松杂树;中景岸边、山腰上,数间茅屋参差排列、掩映其间,溪水顺势流淌;远景是拔地而起的高峰,突兀耸立、若隐若现。画面景物杂而不乱,可谓层次分明、经营有序。Cdn-WWw.2586.waNg综观全图,布局上以小石积大山,近景山下坡岸由大小不等的不规则山石堆砌而成。这些大小不等的石块层层交叠,逐步延伸,形成起伏的山峦,高高低低、层次分明。满山的苍松高低错落、千姿百态,松针苍秀浑然,细小的针叶坚韧劲挺,即使天再寒冷也不会枯萎凋零。其他杂树苍劲嶙峋、树叶凋零,生动地表现了秋日景致。树丛中散落分布着小屋,虽然看不到人物在其中活动,但它们掩映在树遮丛障之中,仍然显得情趣十足。山中的潺潺溪流,随着坡岸转折,蜿蜒于坡石山峦之中,消失于丛树山石之间。图右上有作者自题“仿子久笔意于三友斋。西泠洪都。”下钤“洪都之印”白文方印、“客元”朱文方印。右下角钤有“海宁钱镜塘藏”朱文鉴藏印。

此图笔法简劲多变。山石以干笔折带点擦勾皴,复以雨点皴聚攒其间;树木以双勾法描绘,纵横率意。全图几乎不用墨染,而泽以浅绛设色。画家用浅赭色染树干、山石,以螺青染坡脚及屋墙,再以朱砂点杂木树叶。其笔法则以短线及点组成几何图形,营造出一种疏密、虚实的柔性组合。其用笔含蓄内敛,丝毫没有外露的锋芒,下笔用中锋尖笔,皴法细密,准确精到。其墨色淡雅湿润,所以显得爽洁而灵秀,加之少量的赭色晕染,为这雅洁而精致的墨色增加了亮度,从而达到了刚劲与柔美、雄浑与雅秀的平衡。其笔力刚柔兼济,苍茫秀润而气骨坚凝。此作充满着古雅、柔逸之气,既有黄公望“气清质实,骨苍神腴”的艺术风格,又有作者自己“柔逸古雅,潇洒超尘”的特殊气质。

此画的作者洪都,生卒年不详,活动于明末清初。字客玄、客元,钱塘(今浙江杭州)人。清《图绘宝鉴续纂》称其“善山水、林木”。山水画得同里蓝瑛指授,称为蓝瑛的入室弟子。

明代末年有名的山水画家除松江画派成员外,就是武林派蓝瑛等人。画史上常把蓝瑛视为“浙派”或“浙派殿军”,其实不然。《图绘宝鉴续纂》记载,蓝瑛“画以黄子久入门而惺悟焉……”蓝瑛的山水画不是以南宋院体为主要宗法对象,而是从学元代黄公望开蒙悟道、登堂入室,然后上溯晋、唐、两宋,尤擅长临仿元代诸家山水,几可乱真;中年后,将宋、元各家笔墨融会贯通,自成一家。蓝瑛的山水画风格也很多,其中两种画法特别突出:其一是“没骨重色法”———树、石、山、云均用浓重而极艳的色彩抹出(原有勾勒,施色彩后不见勾勒,称没骨画法,好似今人之水粉);其二是近于浅绛水墨的画法———细秀而淡雅,柔和而潇洒,设色清淡。很显然,洪都的《仿子久山水图》是受蓝瑛浅绛法水墨画的启发,笔墨含蓄隽雅。

在明末清初,追随蓝瑛的武林派画家众多,除他的子孙蓝孟、蓝涛、蓝深之外,还有不少从学的弟子,如陈璇、王奂、冯赢、顾星、洪都等,其中最有名的弟子是明末大画家陈洪绶和禹之鼎。从洪都的传世作品来看,其笔致皆守师法,并上溯宋、元;山水、林木继承了元代文人画的传统,在笔墨意境上有独特的创新之处。惜不多作,故其传世作品甚少,后世得其片楮即视如拱璧。