弘仁(1610-1663),号渐江,一号无智。死后,人称“梅花古衲”。本姓江,名韬,字六奇,歙县(今属安徽)人。善山水。画从宋、元各家入手,尤崇元倪瓒画法,为新安画派奠基人,与查士标、孙逸、汪之瑞合称“海阳四家”。著有《画偈》诗卷。

提到弘仁,张庚在《国朝画征录》中说:“新安画家多宗清(倪瓒)法者,盖渐师道先路也。”周亮工《读画录》称:“(弘仁)喜仿云林(倪瓒),遂臻极境。江南人以有无定雅俗,如昔人之重云林然,咸谓得渐江足当云林。”查士标曾题其山水画曰:“渐公画入武夷而一变,归黄山而益奇。”此语说明弘仁绘画以自然为师,不为云林画法约束,富有新意。CDN-www.2586.wAng

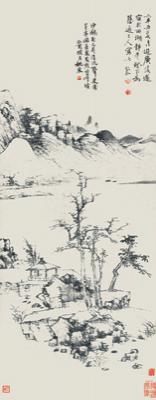

这幅《山水图》(见图)现藏于浙江省博物馆,为纸本墨笔,纵85.5厘米,横35厘米,画家自识:“辛丑夏月游广陵还,宿于西湖静寺,灯下为慧通上人写此。弘仁。”下钤“弘仁”朱文圆印、“渐江”白文方印。“辛丑”为顺治十八年(1661),时年弘仁52岁。画上还有清代画家姚宋题五言诗一首:“沙鸥飞已尽,溪流声更清。茅亭闲著处,几点楚峰晴。”下钤“野梅”白文方印。画作描绘的是江南水乡风情。画面上,天高气爽、秋意绵绵,一湾湖水缘山流淌,湖面平坦,水波不兴。近景处礁石垒叠,旁边一条小径通向另一处幽静之地。道两边有三株婀娜多姿、繁枝交错的树木,有的枝叶尚茂,有的叶落凋零。树下近水石垒边,几丛水草在溪流中荡漾。离树不远处,一座茅亭孤立其间。亭中无人,只有清风微拂,亭后几枝新竹潇洒飘然。对岸山丘跌宕、树木林立,一片寂静,正如姚宋所题:“沙鸥飞已尽,溪流声更清。”亦有“恬澹无人见,年年长自清”(唐储光羲《咏山泉》)之“幽深宁静”的情调。

“幽深宁静”是中国古代文人画家常爱表现的一种意境,“静”则是画家恬淡、渊默时所流露出来的一种高贵气息。朱熹在《大学章句》里对“静”字的解释为:“静,谓心不妄动。”《庄子》的“庚桑楚”篇亦说“正则静,静则明,明则虚”。佛学中的《清静经》则云:“人能常清静,天地悉皆归。”因而“幽深宁静”既有“出淤泥而不染”的儒家思想,又有“贤者澄怀味象”的老庄情怀,追求一种纯净、高洁、清淡的美,表达了古人在绘画中的美学取向和创作境界。唐司空图《二十四诗品》说得好:“神出古异,淡不可收。如月之曙,如气之秋。”弘仁的《山水图》所体现的正是这种“如月之曙,如气之秋”的幽淡天真的审美意趣。

该画在构图上参照了倪瓒的《秋亭嘉树图》(现藏于故宫博物院)和《紫芝山房图》(现藏于台北故宫博物院),打破了传统山水画构图中重峦叠嶂、内容繁密、景象广阔的全景式构图法,而采取弃繁就简、平淡疏旷的单纯结构,在倪瓒图式的基础上有所发展。画面分近、中、远三景:近景是礁石、小道、古树、茅亭和带有小波浪的缘岸湖水;中景几乎是一大片空白,是没有任何渲染的平静湖面;远景则是起伏变化的山峦丘岗———整幅图虽着墨不多,却给人一种“疏处不见其缺,旷处不觉其空”的清新感觉,简单数笔便写出了弘仁平静、闲适、野逸的心情,可见弘仁当时思虑澄澈、心无旁骛的心态,突出了“景以天真幽淡为宗”的创作理念,使人观后能在烦躁的生活中安静下来,达到宁静致远的境界。

此作中,景物寥寥、简洁旷达、笔墨新秀、苍劲有力。作者画山石以墨线勾勒、用水墨晕染,浓淡变化有致,山石坡途以披麻皴和大、小斧劈皴交互为用。礁石垒叠,疏疏密密、大大小小,形成参差错落的“矾块”;远处山丘多施以披麻皴,略加解索皴;更远山峰则淡墨一抹,富有灵气。作者画树亦有倪云林笔意。树的组合辅以曲线穿插,产生静态的美。山石、树木均以线性水墨变化为主,没有过多的明暗和纵深感,使线性的皴法不规则,却又体现出整体划一和布局的完整,这是弘仁山水画的独到之处,也是弘仁深入大自然细致观察的结果。正如他自己所言:“敢言天地是吾师,万壑千岩独杖藜。梦想富春居士好,并无一段入藩篱。”(《画偈》)弘仁作画运腕沉着、一笔不苟,喜用侧锋、干笔,多以方折线条勾勒,喜水墨而少着色,“于极瘦削处见腴润,极细弱处见苍劲,虽淡无可淡,而饶有余韵”(清杨翰《归石轩画谈》)。其所画物象无不精妙独到,既真且美,体现了一种空灵、蕴藉的诗意,难怪清代画僧雪庄评弘仁的画:“好过真景,妙了。”(近代许承尧《歙事闲谭》)