澳大利亚牧场(46×46厘米,2012年)

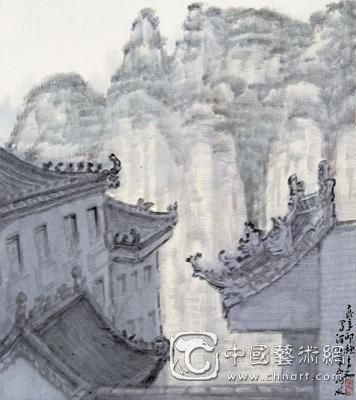

常伴山中客(34×29厘米,2011年)

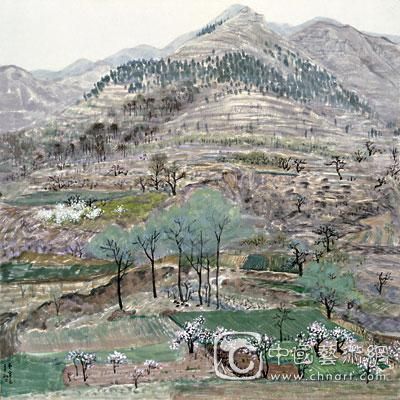

太行胜江南(136×68厘米,2011年)

于司令和他的守礁战友们

沂蒙春早翠欲滴(68×68厘米,2010年)

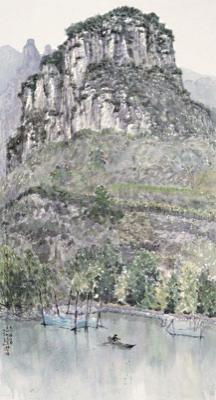

山色空濛细雨奇(180×97厘米,2011年)

上世纪以来,由于大规模引入西方绘画、实行西方模式的美术教育,中国的山水画也产生了很大变异。CDn-wWW.2586.WANg这主要表现在两个方面:一是对景写生成为学习与创作山水画的重要方式,大大改变了传统以临摹为主要学习与创作途径的方式。二是借鉴西方风景画的形态与画法,不同程度吸收了三维空间结构、光色画法,弱化了传统的笔墨方法。为了恰当认知这种变化,我把近现代中国画分为“传统型”、“泛传统型”和“非传统型”,把近现代山水画分为“山水”和“彩墨风景”两大类。“山水”类坚持了传统山水画特质,“彩墨风景”类把传统山水画与现代风景画融会为一。黄宾虹、吴湖帆、陆俨少等为典型的山水画家,林风眠、徐悲鸿、吴冠中等是典型的彩墨风景画家。

分类能将现象本质化,也会将现象简单化。现象比本质更丰富,如李可染上世纪50年代的写生作品,有的近于彩墨风景,有的则近于传统山水。他吸收光色方法,近于彩墨风景,但突出用墨法,又直接承传了传统山水画。用分类法概括画家作品,不能脱离对具体现象的分析。为了叙述的方便,我们不得不借助于概括性的文字;为了让叙述更接近对象的真实,我们又不得不注意研究对象的个别性以及叙述的具体性。不同类型的画作都有它们的价值,关键看有没有创造、有没有魅力,以及有怎样的创造、怎样的魅力。对画家来讲,重要的不是归类,而是独特而有价值的个性与创造。黄宾虹晚年的水墨山水是独一无二的。它的纵横自由、浑厚华滋、深冥曲折、刚柔得中,将儒、道两种人格精神熔铸于自然物象,化作可以观、可以悟、可以养心的笔墨形式。林风眠中年的彩墨风景是独一无二的。它或刚健清新、或明丽灿烂、或凝重深沉、或空漠幽寂,然则都光色辉映、情景交融、动人心魂。同是传统型山水画,也可能是没有生命活力的;同是彩墨风景,也可能是徒有光色而没有骨力和新鲜感的。艺术批评,需要从现象把握本质,从本质透析现象。

李翔原画人物,后转画山水。他觉得画山水“很愉快,很舒服”,作为“转型”的缘由,这就足够了。一种绘画体裁或题材让画家感到愉快和舒服,表明他与这种体裁或题材有内在的契合。对画家来说,没有比这更重要的了。李翔的作品,都是对景写生———对景落墨设色,直至完成,即使画六尺整张的大画,亦如此。北京西山、河北平山和邢台以及甘肃、新疆、云南、湖南、山东乃至海外等等,都留下了他的写生足迹。去年除夕的前两天,当人们忙着准备过节,他却飞赴西双版纳写生去了。

迄今为止,李翔的写生都以色彩为主,以墨为次。林风眠、吴冠中等的彩墨风景是突出色彩或墨彩交融的,但也有以水墨为主的作品。李翔始终让色彩唱主角,结景却近于传统山水,似乎可以用“彩墨山水”或“淡彩山水”命名。画家在某一个时期专注于色彩的使用与探求,是正常的事情;但像李翔这样突出色彩,则是一种大胆探索。他受过系统的素描、色彩及中国画训练,有探求融会色彩系统与笔墨系统的技艺条件;有专业根基而不走熟径,难能可贵。扎实的探索一定有继承,也有借鉴;重要在于,这继承和借鉴有没有以及有怎样的个性方式。

就继承言,李翔坚持用毛笔、生宣和中国画颜料,喜欢远距离结构景物,多用散点聚合的空间处理方法,而不大用焦点透视,让色彩当大任但不追求光源色和环境色;力求以色当墨,强化色彩的勾皴点画。就借鉴言,他像西画那样对景写生,描绘眼前景物,减弱造景造境,适当吸收光色方法,弱化了墨法与皴法,这又靠近了具有写实特点的彩墨风景。

回顾画史可发现,上世纪后半叶以来的中国画,普遍扩展了传统没骨画法。张大千晚年的泼墨泼彩,李可染、石鲁及其追随者的水墨山水,刘国松、周韶华、贾又福等的山水画,田黎明、彭先诚、刘庆和等的人物画,大抵都是在传统没骨法基础上求新求变的。中国画革新主要是借鉴西画,而西画是以色彩和块面塑造形象、表达情感的。传统没骨法在观念与方法上虽与西画有别,但在重视色彩表现与块面塑形两方面,又颇为相通,没骨法及其变体画法大行其道,似乎是不期然而然。那么李翔作品的独特处在哪里呢?

第一,坚持从写生中探索。以对景写生的方式探索山水画的新风格、新表现,是上世纪山水画最突出的现象。近20年来,由于观念的变化和市场的介入,用心用力于写生的画家越来越少;照片逐渐代替了对景描绘,走马观花式的写生代替了李可染精雕细刻式的写生。作品日益空壳化:乏感受、乏内涵,全靠评论者的文字赋予“意义”。在画法上,则大多风格化,即使写生也如法炮制,逐渐失去了大自然的活力。李翔坚持用心用力于对景绘画,努力发现令自己感动的东西,追求刻画的具体与丰富,捕捉粗朴而新鲜的山野气息。

第二,努力用色彩显现物象的生动与微妙,以色调传达出景物的空气感;同时,又注意把握色调的单纯与整体性,并保持一种近于水墨画的朦胧意味。作品平朴、生涩而有新意,带着一种未曾深加工的稚拙效果。面对作品,观者似乎可以感受大自然的呼吸。

山水画要求境界的升华。宋代山水画,从李成、范宽到李唐、刘松年、马远、夏珪,追求空间描绘与诗情诗意的统一,山光水色,与人亲和,又有超世俗的诗性特征;元代山水画,从赵孟頫、钱选到黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇,在继承宋代传统的同时,逐渐弱化了空间描绘和诗情诗意,强化了笔墨形式和笔墨人格化的表现;明清山水画,一些人较多承袭了宋画重视空间与丘壑的传统,一些人较多继承了元画重视笔墨形式与笔墨人格化的传统,形成了南与北、正统与非正统、文人与非文人、重写生与重临摹、雅格与俗格等等派别林立纷争的局面。其中的佼佼者如沈周、文徵明、董其昌、渐江、龚贤、石涛、王原祁等,在承继宋元传统的同时,强化了个性,坚持了山水画中超世俗诗性和笔墨人格化的传统。近现代山水画家,在科学主义和现代化进程的影响下,大大靠近了世俗世界和现实人生,逐渐淡化了超世俗性,也弱化了对笔墨的追求。但也有黄宾虹等画家,继承和发扬了前述传统。

古代山水画对境界与精神的追求,与道家的超世思想、儒家仁智之乐的观念、士人的高蹈情怀和亲和自然的人文传统有密切关联。当今世界,人们面对的是对自然的疯狂掠夺,对物质的贪婪占有,没有了士大夫,缺乏了仁智之思,也少有出世的高蹈情怀。经济全球化日益逼近,人对自然、土地、故乡、迁徙、民族、画家、世界的认知也在改变。画家应当如何回应这个剧变的世界?当代山水画的精神追求指向哪里?所谓“山水精神”是什么?山水画的“现代性”何在?所谓“现代性”与山水画的历史传统和文化特征是什么关系?怎样看待传统山水画的超世俗诗性?怎样看待与把握山水画的笔墨语言?要不要以及如何超越当代山水画的对景写生?诸如此类,都是我们需要面对和思考的问题。当然,画家是要用自己的方式———创造作品来做出思考、回应。

艺术探索是艰苦的,也是愉快的。祝愿李翔获得更大的成功。