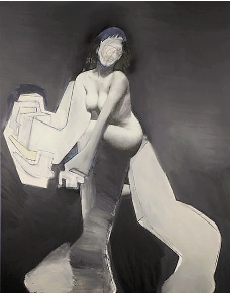

理查德·普林斯Richard Prince无题(2012)

近日,国内某收藏网站官方微博上介绍了这样一位画家的创作:关某的“倒叙系列”运用中国古代存世之画作,替代裸体画一般采用的布饰或家具作背景,进而将个人创作裸体女性形象加入到存世之作中。

这则信息短时间内引起了众多关注。设想,如果这位画家只是创作普通人体画,相信不会有太多人发表评论,但问题在于,对中国美术史存世名作宋徽宗的《瑞鹤图》进行“大胆开发”,这样的创作方式是否妥当,值得思考。而事实上,除在《瑞鹤图》上创作个人作品外,这位画家的美女人体画还混搭了不少其他的中国古典名画,比如唐代画家韩干的《牧马图》、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》等。

无独有偶。记得前两年,国内一书法家尝试在一批摄影和海报作品上书写作品,展览一经展出,同样也引起讨论。CDn-Www.2586.WaNg当时,舆论的声音主要集中在用于书写的部分摄影和设计作品带有一些情色意味,但这种创作背后值得注意的问题在于:艺术品都有明确的版权,暂且不论在这些作品上如何创作,单就在未经原作者或版权方同意的基础上,以其为背景再创作,原创作也成为新作品的组成部分,可能会构成侵权行为。

论及这样的创作方式,就不得不提到理查德·普林斯。普遍认为,如果说普林斯确实算得上一名艺术家,他30多年的艺术生涯一直没有与“偷”撇清关系。或者可以说,“偷”已经成了普林斯艺术的特色。几乎他的所有作品中,都可以看到别人的作品。在艺术界,伴随着普林斯的一直是种种争议,而且其关于侵权的官司一直不断。普林斯所做的只是一种“换位”手法,不过是把原作品经过自己的手换到一个新位置。但有一点,普林斯的这种创作意识并非来自于他人,而是与他曾在一家媒体的剪报部门工作有关,那些天天出现在他面前的广告画面,成了其创作对象。

对于图像的嫁接和再使用,安迪·沃霍尔和大卫·霍克尼都是其中的佼佼者,但也都不是形式意义上的简单使用,其原理是需要创作者对原有图像进行再创作,而对于版权的保护意识,版权意识强的国家的艺术家向来比较谨慎。记得2011年中国国家博物馆举办“启蒙的艺术”大展,当时展出柏林国家博物馆、德累斯顿国家艺术收藏馆和慕尼黑巴伐利亚国家绘画收藏馆3家博物馆约600件展品,作为媒体我们想调用几张作品的图片,得到的答复是需要通过所属博物馆出具文件经家属或捐赠者签字同意后,方可使用,其严谨的版权意识可见一斑。

前面谈到的人体画家和书法家,其行为可以视作对他人创作方式的一种模仿,但是,过度的模仿也就意味着抄袭。

在艺术创作中,一直有“师傅带徒弟,老师带学生”的传统,有时候画得难免接近,这不可怕,可怕的是以此为荣。同一地域内的几人联展或者师生展,50米开外看过去,都是一种风格,在当今的中国画界并不罕见。

在常以标新立异自居的中国当代艺术,如油画、装置、行为等艺术门类中,从模仿进而走向抄袭的例子也不少。上世纪80年代,曾经有一批国外的精美画册来到中国展销,在信息不对等的年代,画册是中国艺术家向西方学习的重要媒介,也成为了一批渴求个性解放的青年们在“写实主义”独大的背景下寻求新创作的唯一突破口。当信息媒介越发便捷后,我们就会发现那个年代下的青年艺术家的创作,常常带有浓重的某位前辈艺术家的影子,在当代艺术市场崛起后,这些人作品的价格开始飙升,而更为年轻一代的艺术家显然受到了这样的影响,拿到一本国外的画册,直接将其中的作品“改装”,或是将其中的建筑换作中国建筑,或是将其中人物换作中国人,而从构图、背景以及色调上改变并不多。如果说上世纪80年代的艺术家们,最初的模仿意识是时代局限原因的话,那么,今天如过江之鲫般的嫁接、挪移甚至照搬照抄,则完全是“明知不可为而为之”。放眼当代美术界,尤以里希特、博伊斯、怀斯等人的作品最受“欢迎”,成了不少人竞相模仿和抄袭的对象。

艺术史上,很多艺术家都是从前人作品的模仿和学习中开始了创作,之后慢慢形成属于自己的风格,中国画的创作尤为典型,更是有“学画如偷拳”一说,可见,艺术不怕模仿,贵在“仿”后思变。艺术名家、大家乃至大师,其地位的奠定是不可能通过永远的模仿得来。以此来看那些被美术史所认可的艺术家,方觉他们的伟大,能于时代中不受左右,坚持真我,今天在党的十七届六中全会提出文化大发展大繁荣的背景下,更是尤其需要坚持梦想、肯在艺术的书斋里“革命”的艺术家。■本报记者王凯