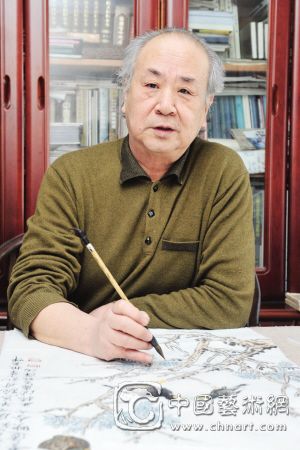

王振德,“津派书画”首倡者,中国美术家协会会员,天津市美学学会副会长,天津市美术学院教授,

天津市文史馆馆员。

3月16日,由天津人民美术出版社出版的《津派书画百年文献》大型画册隆重首发,80余名历代津派书画家的近700幅经典作品尽收其中,让人不得不再次赞叹津派书画的辉煌成就和动人魅力。而在“津派书画”首倡者王振德的眼中,津派书画的市场潜力还远远没有被发掘出来。

首开清朝画坛新风

随着一幅幅津派书画家作品的天价成交,早年间一直被低估的天津书画的市场价值逐渐体现出来。上世纪七十年代开始,从“津门四子”到“津门二孙”,从“津门八家”再到“津派书画”,王振德系统地整理了津门书画的脉络,将“津派书画”的概念慢慢打响。cDn-WWw.2586.WaNg

“当时书画界将天津书画家称作‘沽上画派’,或与北京书画家合称为‘京津画派’。我在梳理天津书画家作品特点和师承关系的脉络时,率先提出了‘津派书画’的概念。”提起“津派书画”的叫法起源,王振德打开了话匣子。从1971年正式拜天津当代美术教育奠基人孙其峰为师,到1977年进入天津美术学院任教,6年的时间让王振德对天津书画又有了新的认识,也是从那时开始,他对津派书画的梳理脉络更加明朗起来。

“在我小时候,父亲就与天津一些著名的书画名家有一定的交往,当时这些名家在书画作品的落款处大多题为‘写于沽上’‘画于沽上’,也从来没有人将他们归为哪一画派,而相比于成名已久的‘海上画派’‘岭南画派’等,我一直在思考,天津书画家是不是也应该有属于自己的画派。”王振德表示,天津书画的历史十分悠久,从十九世纪下半叶的清朝光绪年间,以天津文美斋刊行的张兆祥《百花笺谱》为标志,开一代画坛新风,与身出同门的马家桐、王铸九、徐子明为代表的“津门四子”成为了津派书画第一代中最具代表性的人物。“张兆祥写生花鸟画,并吸收郎世宁西洋画法,自成一派。”

一脉传承名家辈出

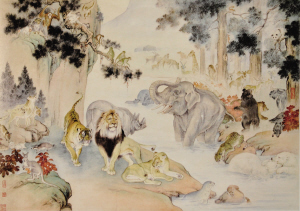

津派书画第二代群体活跃于上世纪三十年代至六十年代,他们秉承第一代画家的艺术传统,而也因他们经历了乱世沧桑,所承受的社会压力和艺术磨难大大超过了前辈。画作中将个人审美、传统观念和现实社会要求相平衡,形成了独特的艺术风格。这一代,大致以李叔同(弘一法师)为先导,以刘奎龄、刘子久、陆文郁、萧心泉、刘芷清“津门五老”为核心,加上当时活跃于天津的诸多名家,谱出了津派书画第二代的丹青乐章。

“刘奎龄以别致新奇的动物画独步天下,被世人称为‘津派国画的权威代表者’和‘中国现代郎世宁’。”王振德介绍,刘奎龄少年时曾请教张兆祥、马家桐等人,也表明了津派书画一脉的代代传承。

津派书画第三代群体以富于时代特色的画风在上世纪八十年代崛起于中国画坛。孙奇峰、孙克纲、王颂余、萧朗、爱新觉罗·溥佐、赵松涛、穆仲芹、王学仲有着“津门八家”的美誉。而在今年1月获得“中国美术奖·终身成就奖”的孙其峰,作为津派书画第三代的领军人物,更是起到了承前启后的巨大作用。不仅广泛地向刘子久、刘奎龄、陆莘农等前辈学习,还培养了大批新人,而这些学生也成为了第四代津派书画的中坚力量。