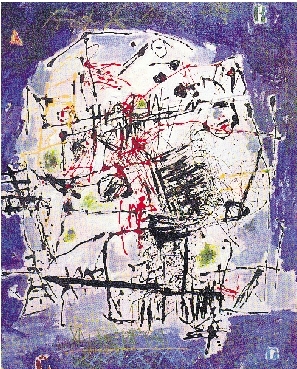

桃李图(混合材料,130×106cm)

红与绿(水粉画,68×68cm)1965年

我们的画家若没有对传统艺术的亲近、了解和实践,那只能用西方的观点、西方话语来说话,这是后殖民文化的现象,并不能将新的文化体系建立起来。以我个人的实践而言,从上世纪五十年代中期正式学习绘画开始至六十年代中期,约十年,是从西方传统敎育入手,学习俄罗斯的契斯怡可夫素描体系、俄罗斯巡回展览学派,以及欧洲鲁本斯、伦勃朗、委拉斯贵支等写实传统,以后逐步开始自行对印象主义、后印象主义、野兽、立体和抽象主义等的硏究和实践。上世纪六十年代中期到七十年代中期,鉴于政治环境,放弃西画硏究、专注传统,凡十年,沿二条路线:一条是书法:从篆(毛公鼎、散氏盘)入手,隶(石门颂、西狭颂、杨淮表记)、行(黄山谷、米芾、何绍基)辅之;一条从绘画:以我的个性选择,从近代黄宾虹、吴昌硕着手,上溯石溪、石涛、沈周以至元四家,走的是南宗一路,旁及敦煌(主要是北魏、北凉、北周),汉墓壁画及民间艺术,也包括汉简书法,并尝试中西技法的融合;上世纪七十年代中期以后,主要是工具材料的实践,类似于八十年代出国后在西班牙看到的塔匹斯的材料实践,看到塔匹斯的作品令我非常震奋。cdN-wWW.2586.WAng当然那时还常关心世界上(极少能见到)及本土文化的发展和动态来充实自己。

当中国的绘画发展到十九世纪和二十世纪交替之际,出现了中国笔墨和线条的“金石”时期,某种程度上说是艺术形式趋向抽象化和象征化,其艺术指向与西方同期出现的印象主义、后印象主义以及多种现代绘画流派有不谋而合之处,为甚么在地球的东半球与西半球,同时出现这种相类的艺术动向,是値得令人深思的。中国画家吴昌硕的花卉,特别着重于书写笔意(虽然中国历史上也多次提倡过),与书法无异。黄宾虹的山水,表现得更为彻底,局部都解体为分散的点和线,成为一种“肢解格局”。有一点可以肯定,对抽象因子的认识,是东方艺术和西方艺术能在现代观念下理解和对话的契机。抽象因素的提炼亦无疑是我作品艺术空间的主角。在生命图式、艺术材料和文化指向之间,都体现了我对于东方意念和人本主义的向往。通过现代造型语言的表现,进而发展为“新东方主义”的基本格调。

这样一种艺术并不属于某一个人,我认为整整一代东方文化人将会为此付出他们的才华。那是属于古代的东方?属于今日的西方?还是属于今后东西方的共识?它用西方视角反观东方文化,将传统溶入自己的血液中,并将之改造、将之移译,在艺术语言的转换、创造中,运用东方艺术中的书写性、表意符号、笔势、色(墨)彩,涤荡着东方的神韵,凝聚着民族的精华。它充满灵性、悟性的感悟。它整个思维生命又浸融在当代西方的观念意识之中,采用现代最有效的新旧媒体、材料和方法,多重意义的错位、割裂和重构,它充满了对人、对生命意义的关注。

它是世界艺术体系的一部分,东西方的对立将被消解,这是一种新的感悟方式,一种对当代表层性、流行性文化的反拨,是一种经历时间、历史深度的艺术,将会成为全人类共有的精神体验。