重读余冠英先生的《诗经译注》,忽而想起明代画家周臣的《毛诗图》。众所周知,《诗经》曾有多种版本,汉代就有齐、鲁、韩、毛四家,前二者取国名,后二者取姓氏,它们影响都很大。其中齐、鲁、韩三家为主流所推崇,而毛诗多在民间流传。到了东汉,奇怪的事发生了,读书人渐渐热衷于毛诗,而疏远了主流推崇的齐、鲁、韩三家;到了宋代后,齐、鲁、韩三家的版本都渐渐失传了。历史竟然如此无情,令后人深思。没办法,毛诗也就渐渐地被主流认可了。所以,我们今天读到的《诗经》,其实是当时民间流行的一种版本,即毛诗流派之一。

毛诗之毛,有二。一是鲁国毛亨,二是赵国毛苌。他们之前,《诗经》也一直流传有序。三国时期的陆机,在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中记载:“孔子删书授卜商,卜商为之序,以授鲁人曾申,申授魏人李克,克授鲁人孟仲子,孟仲子授根牟子,根牟子授赵人荀卿,卿授鲁人毛亨,亨作《诂训传》,以授赵国毛苌,时人谓亨为大毛公,苌为小毛公。”其中毛苌是毛亨的侄儿。毛亨为了躲避“焚书坑儒”的流毒,以免大火烧身,便走上了逃亡之路。他经过艰苦跋涉,最终定居在自然环境尚可,又比较偏僻的武垣县北部。逃亡的路途中,毛亨一边熟记《诗经》,一边腹稿《诗故训传》。Cdn-Www.2586.Wang后成书,即刻传于侄儿毛苌。后来的学术风气渐渐明朗,毛苌开始设馆讲学,主要内容即为毛诗。

至于毛诗中的序文,似乎不完全是毛氏所为。有的应该是后人为了阅读的方便,而进行的一种诠释,同时也是对毛诗研究的一种成果展示。

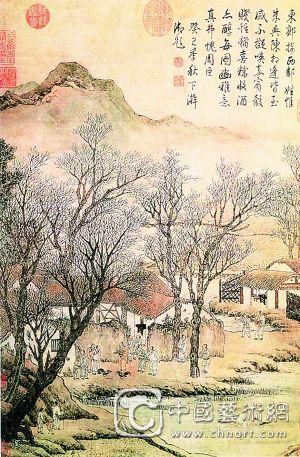

进入魏晋以后,毛诗已经成为许多画家的创作素材,代代传承。明代画家周臣的《毛诗图》即是代表作。此图取意毛诗,画面质朴古拙。它描绘了乡民们秋收后闲适、散淡的生活情景,再现了周代百姓丰衣足食、安居乐业的田园风光。

时值暮秋,寒意渐生,村舍水畔的大树,已然落光了叶子。但,繁枝依然生机暗藏,迎纳暖阳。那些鸭子们,毫无顾忌地嬉戏于村头的池塘,波光粼粼,栅影闪烁。我以为村子里遇上了什么喜事,乡民们纷纷涌向村头,奔走相告,喜形于色。可仔细一瞧,嘿,原来他们在村头围观斗鸡。瞧那两只品貌精美的斗鸡,怒目而视,虎视眈眈,展开了针锋相对的生死决斗。它们的血腥搏杀,换来了乡民的阵阵欢笑。这是中原地区最古老的一种取乐形式,虽然缺乏人类的博爱情怀,却也形成了一种娱乐文化,沿袭至今,兴而不衰。

从图画上,我们可以看到:家家户户,门扉洞开,窗明几净,空气畅通;村庄傍山依水,坐北朝南,阳光充沛……这些都表明当时的周朝人,已经十分讲究卫生,讲究风水;注重环保,注重生活质量。

我想乾隆皇帝看到这幅画的时候,心里一定在下定决心,要把大清天下治理得如同《毛诗图》一般。所以,他挥毫题诗、加印,藏于“三稀堂”,以示高拔。他的题诗是:“东郭接西邻,姓惟朱与陈。相逢皆至戚,不拟唤嘉宾。谷贱难犹喜,糯收酒亦醇。每图优雅意,真弗愧周臣。”无论是对《毛诗图》的季节的判断,还是画意的理解,我都表示认同。或许周臣当时也是如此思想的。(包光潜)