明、清、民国画家笔下的大报恩寺画像首次“聚会”

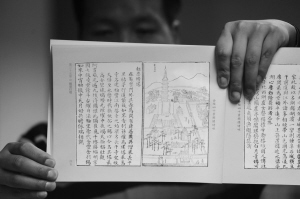

图1 明代画家创作的报恩寺塔

图1 明代画家创作的报恩寺塔

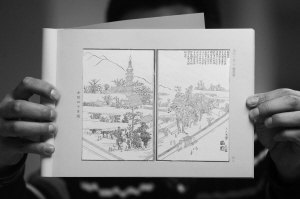

图2 清代画家创作的报恩寺塔

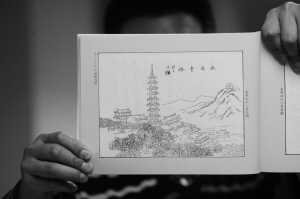

图3 民国画家创作的报恩寺塔。记者 邵丹 摄 明代状元朱之蕃编撰下的大报恩寺中轴线清晰、清代“金陵八家”高岑笔下的大报恩寺塔周边景色秀丽、民国画家忠实记载了大报恩寺塔毁于“洪扬劫火”。南京正在修建大报恩寺遗址公园,历史上的大报恩寺是啥样?昨日记者获悉,南京市地方志办公室与南京出版社联合编印一套4本《金陵四十八景》,明、清、民国三代名家笔下的4幅珍贵大报恩寺画像首次“聚会”。 明代画家画出清晰大报恩寺中轴线 大报恩寺塔是金陵四十八景之一。更被17世纪进入中国的西方传教士称为中古世界七大奇观之一。CDn-Www.2586.WANg在南京市地方志办公室和南京出版社搜集到的《金陵四十景图像诗咏》中,记者看见了距今400多年前明代状元朱之蕃编撰、陆寿柏绘画的大报恩寺全景,在这幅画像上,首次出现了大报恩寺中轴线的全景。 记者看到,在陆寿柏的画中,大报恩寺整体建筑分为两大部分,寺庙主体部分山门,佛殿、琉璃塔等居北半部,附属部分僧房、禅堂、库司等居南半部,南北两部分之间由围墙隔开。 根据画像显示,大报恩寺主体建筑中轴线布局排列有序,分别是山门—香水河桥——大雄宝殿—琉璃塔,在香水河桥的南北两侧各置御碑亭一座。而在大雄宝殿两侧有两个小殿,其中一个是无梁殿。“这幅画像也可以为南京的大报恩寺遗址公园建设提供蓝图。”南京市地方志专家表示。 明清民国三代画家最关注宝顶和风铃 根据规划,南京已经放弃了在长干里外原址重修大报恩寺琉璃塔的计划,未来将有一座临时的声光电临时保护性建筑矗立在中华门外。在史料记载中,大报恩寺琉璃塔九层八面,周长100米,长年白日金碧照耀,夜晚灯火辉煌,那么历经明、清、民国三代,琉璃宝塔会不会有所变化呢? 记者看到,虽然历经三代,但画家们笔下的琉璃宝塔似乎并没有太大的变化,由于并非写实画,三个朝代的画家着重描绘了大报恩寺琉璃塔传说中重达二千两的黄金宝顶,据说宝顶内放置五颗宝珠,作为避风、雨、雷、电、刀兵之用。下面是九级铁“相轮”,“相轮”之下为莲花纹铁“承盘”。 记者看到,在三代画家笔下,琉璃塔另外一个显著特征就是风铃,据说全塔上下有风铃152个,风铃日夜作响,声闻数里。 三代画家准确记录大报恩寺“前世今生” 记者看到,在明朝、清朝和民国三代画家的作品中,还附有一些珍贵文字,这也记录了大报恩寺的“前世今生”,在明代状元朱之蕃编撰的“报恩寺塔”中,就准确记录了大报恩寺的由来。 朱之蕃记载,大报恩寺在聚宝门外,东吴赤乌年间,有西域康居国异僧来长干里,结茅行道,能致如来舍利。当时吴大帝孙权下令建造江南第一寺——建初寺,六朝梁时改名为长干寺,宋朝改名天禧寺,到明朝永乐年间才改名大报恩寺。而民国文人徐寿卿在《金陵四十八景全图》“报恩寺塔”中记录了大报恩寺的悲惨命运“惜乎遭洪杨劫火,今已无存,留者仅一塔顶之锅也。” 而在三个朝代画家的文字记载中,大报恩寺有着“金碧琉璃光耀夺目”、“极其壮观”的共同特点。记者 成岗 4本《金陵四十八景》 大报恩寺塔有3个名字 有趣的是,大报恩寺塔在历代“金陵四十八景”中的名称多有不同,记者在南京市地方志办公室与南京出版社编印的4本《金陵四十八景》中发现,明、清、民国三代名家对大报恩寺塔的命名共有三种。 “报恩灯塔”:明天启年间,万历进士朱之蕃、画家陆寿柏《金陵四十景图像诗咏》 “报恩塔”:生活于明末清初之际,名列“金陵八家”的高岑所绘《金陵四十景图》 “报恩寺塔”:清末徐上添编绘《金陵四十八景》 民国徐寿卿编、韵生绘《金陵四十八景全图》