藏家的口味 观者的胃口

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿创作于1874年的《少女肖像》,克拉克夫妇购藏于1940年。这幅作品是对某种表情或性格的刻画,具有“梦幻肖像”的特质。

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿创作于1874年的《少女肖像》,克拉克夫妇购藏于1940年。这幅作品是对某种表情或性格的刻画,具有“梦幻肖像”的特质。

康斯坦·特罗扬约创作于1850至1855年间的《放鹅人》,克拉克夫妇购藏于1919年。

克劳德·莫奈创作于1886年的《莱顿附近萨森海姆的郁金香花田》,克拉克夫妇购藏于1933年。Cdn-wWW.2586.wAng

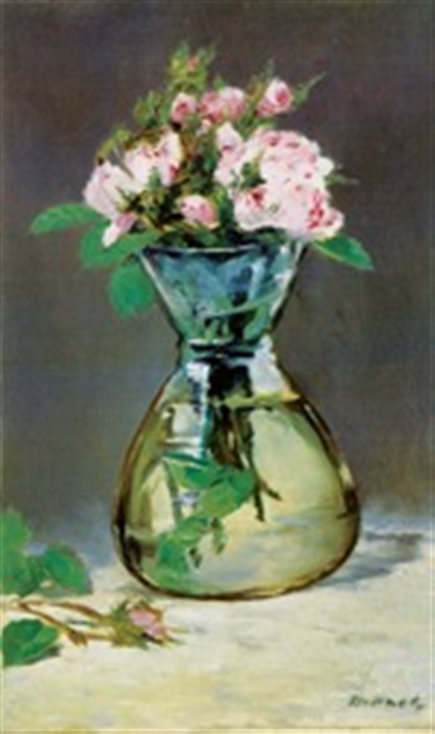

爱德华·马奈创作于1882年的《瓶中的百叶蔷薇》,克拉克夫妇购藏于1923年。

再过20多天,登陆上海博物馆的“从巴比松到印象派:克拉克艺术馆藏法国绘画精品展”就要落幕。开展近两个月来,这一展览俨然被艺术爱好者奉为朝圣地,甚至不少人不止一次前来,哪怕每次都要排队候上好一阵子才能入场。 对于克拉克艺术馆,很多观众此前闻所未闻。这是一座私人博物馆,位于美国东部的一座小镇,规模不算大。然而,其创始人罗伯特·斯特林·克拉克的口味似乎决定了观者的胃口。73幅参展作品,从巴比松到印象派,是西方艺术史上富于华彩的一段。这些画折射出欧洲社会的风云迭起,也昭示着现当代西方艺术的璀璨黎明。 从巴比松到印象派,被忽略的传承脉络 巴比松派与印象派绘画可谓克拉克收藏的重点。这看似是两个截然不同的绘画流派,一个醉心于乡村,一个沉迷于都市,而事实上,它们之间有着割不断的因缘。 巴比松派因位于巴黎南郊枫丹白露森林入口处的巴比松村庄而得名,是19世纪30年代在法国兴起的一个风景画派,以描绘19世纪法国乡村风景与田园生活闻名。当时,法国大革命失败,王朝复辟,七月革命又接踵而来,政治风云变幻,人们普遍希望寻求一片能够安顿心灵的绿洲;与此同时,整个社会变得越来越浮躁、唯利,投射在艺术上便是令人生厌的虚假绘画程式——学院派绘制风景画竟然是闭门躲在室内造景的。于是,一批不满七月王朝统治和学院派绘画的画家陆续来到巴比松村庄定居作画,形成画派。他们走出画室,在自然的光影下对景写生,进行风景画创作,不仅以写实手法表现自然的外貌,并且致力于探索自然界的内在生命,表达画家对自然的真诚感受。这一系列尝试不想日后揭开19世纪法国声势巨大的现实主义美术运动的序幕。且看此次展出的西奥多·卢梭的《朗德省的农场》。画面表现了有着伊甸园之称的法国西南地区的景象,只见高大的橡树在深蓝的天空下映出清晰的轮廓,成为黄昏日照下农场风貌的主体,一条泥土路通往篱笆围着的农家庭院。作品所绘的虽是风景,却隐含着作者的态度——对于乡村生活和淳朴自然的热爱。卡米耶·柯罗此次展出的几幅风景画同样不是冷冰冰的。《柳树林中的洗衣女》描绘了柳树修枝下正忙于拉扯织物的女子,在接近几何形的横竖架构上薄涂着淡绿色的笔触,营造出一派春暖和煦的氛围。《水边小路》描绘了水边蜿蜒的小路上闲适的人们,有的在驻足攀谈,有的在骑马悠行,集柔和的光线、融洽的色彩与平静的氛围于一体,传递出一种静谧的感受。 巴比松派的创作经验,特别是户外作画、对景写生,以求获得真实新鲜的感受和使画面色调亮起来的艺术主张和实践,为日后的印象派指明了发展方向——相信自己的眼睛。莫奈1859年至1860年间初次访问巴黎时,曾坦言巴比松派画家杜比尼和特罗雍对自己产生了深刻的影响。印象派的集大成者毕沙罗,早年曾师从过柯罗。 印象派的辨识度在于,热衷于记录大自然光照下复杂的色彩变化。他们借用“物体的色彩是由光的照射而产生的,物体的固有色是不存在的”这一光学理论,认为景物在不同的光照条件下有不同的颜色,比如从水上反射的色彩与从雪上反射的色彩是不一样的,同一地点不同季节甚至不同时辰的光影也是不一样的。这样的追求促使印象派画家忠实地刻画在变动光照条件下景物的“真实”,也即一种转瞬即逝的“印象”。为了琢磨出如何将这种瞬息万变的视觉观感落到画面上,他们发展出一种特别的运笔方法,其笔触像是鲜艳的镶嵌画,由丰富多彩、形状不一的小色块组成。从此次展出的毕沙罗的几幅作品中,不难窥见印象派如何探索在作品中捕捉环境氛围的瞬时变化。《雨中路》画面描绘的是雨天的景象,路面湿漉漉的,在黯淡的光线下散发微光,倒映着各色景物,道路两旁也显得有些湿润,只见画家以短小斑驳的笔触逐渐堆积出各不相同的色彩与肌理。《卢浮西耶纳:通向凡尔赛的道路》捕捉的是日光斜射在卵石路上,将墙体与房屋的土坯表面映衬得斑驳有致。画面中有多处“湿罩湿”的赋色。 钟情雷诺阿,却不愿接纳他的全部 从巴比松到印象派,克拉克的收藏也并非试图还原艺术史,囊括所有代表画家的代表作,而是透出个人化的口味。其中,皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿的画作当属他最青睐的。此次展览中有多达22幅画作均出自这位印象派大师的手笔。而在雷诺阿的画作中,克拉克又倾向于雷诺阿创作中期的作品,特别是年轻女子的人像。 在印象派画家中,雷诺阿不是最具标杆意义的,却是最受大众喜爱的。雷诺阿有“世俗画家”之称,不仅仅是他因为出生于平民家庭——法国巴黎利摩日一位穷裁缝家,性格气质与平民接近,更在于他总是画和煦的阳光、明艳的鲜花、无邪的少女、童真的孩子,笔下的景致或是人物都是日常的,总能让人感到欢愉。雷诺阿曾坦言,画画对于自己而言,就是好玩,要是这件事让他感觉不到是种享受,他就不画了。他也嘀咕道:“为什么艺术不能是美的呢?世界上丑恶的事已经够多的了。”至于艺术中各种纲领、教条和门派之争,他则表露出厌恶,甚至反感别人将他划为艺术上的革命者。这一点,将他与很多有着明确行动路线的艺术家加以区分。如果非要深究雷诺阿的艺术态度,那么只能说是顺其自然了。他曾在给莫奈的信中写道:“你有一条令人羡慕的行动路线,可是我,头一天晚上从来不知道明天该做什么,我像一个被抛进水里的瓶塞那样随波逐流,画画也完全稀里糊涂。”他对模特儿也从不挑剔,“我只要有不反光的皮肤就行”,还有就是不要“像上流社会的女士那样涂脂抹粉的”。 雷诺阿的创作一般被学界认为分作三个时期。早期的绘画约在1868年以前,柔和、平淡,用色稳中求变。中期的绘画约在1868年至1880年代初,鲜明的个人风格已然形成,画中有着明亮的调子,斑驳的阳光使得人体成为用来表现闪烁迷离光影瞬间的媒介。晚期的绘画约在1880年代中期直至1919年雷诺阿去世,画面对于形体、造型的要求越来越严谨、精确,色调则以金黄色、红色、红棕色为主。其中,克拉克坚定认准的收藏方向是——雷诺阿中期的作品。这一时间段与印象派最主要的时期相吻合,这一时期的作品也为雷诺阿日后在艺术史上赢得了最多的好评:甜美、迷人、艳丽而明快、如花朵般绽放鸟儿般歌唱……比如此次展出的《持扇的女孩》,雷诺阿创作于1879年。作品中,头戴草帽的年轻女孩位于画面中心,周围簇拥着一束明艳的菊花,背景中的条纹墙纸和毗邻脸颊的扇子,均与画面和谐相融。画家似乎有意在肖像画和风俗画之间游移,将模特的特征一般化,以使其更加接近美丽少女的理想形象。又如在雷诺阿创作于1880年的《剧院包厢》中,左侧身着长款黑色礼服、光鲜亮丽的女子正在直视观众,身旁的年轻女伴则羞涩地扭头,展现出丰盈的黑色长发,她们手持乐谱和一束鲜花,陷入沉思,甚至全然不顾正在进行的演出,这在剧院题材的绘画中很少见,但画中女子甜美生动的眼神与笑容打动了很多人。而对于在艺术市场上颇受追捧的雷诺阿晚期的作品,克拉克不仅不以为然,甚至嘲笑雷诺阿这一时期的作品是“香肠红”,笔下人物酷似“充气的肢干”。事实上,日后不少艺术评论家对于雷诺阿晚期尤其是一系列丰满的裸女形象也颇有微词,认为它们透着情色意味,有刻意迎合商业的倾向。 克拉克的收藏王国是如何建成的 位于美国马萨诸塞州威廉斯敦的克拉克艺术馆,藏有雷诺阿、毕莎罗、莫奈、雷明顿、柯罗、米勒等艺术大家的珍贵画作。从中可以看出该馆创始人罗伯特·斯特林·克拉克在当时不趋流行的作风以及对于画作独到的鉴赏力。 克拉克生长在美国一个富足的家庭。他的父母喜欢收藏艺术品,这使得他幼年时常常在家中就能欣赏各种名家画作。不过除此之外,克拉克很长一段时间和艺术没有什么交集。年轻时,他是军人和探险家。1899年,从耶鲁大学谢菲尔德理学院土木工程系毕业的克拉克自愿参军。1908年至1909年间,退伍后的他又作为一支科学考察队的发起者,带领队员们来到中国,骑行穿越了今北京以西的山西、陕西和甘肃山区,对黄土高坡的地理、气象、生物和民族志等多个学科进行考察。 正儿八经开始购藏艺术品时,克拉克已经三十五六岁了。当时,克拉克结束了远东的探险,为了逃避家族纷扰,又或许是因与法兰西喜剧院一位女演员(即他日后的妻子弗朗辛)越走越近,他从纽约迁居巴黎,在巴黎第十六时尚区西马罗萨路4号购得一处第二帝国风格、中等规模的宅邸。这幢房屋有着宽敞的大客厅,墙面可以同时展示12幅绘画。这使得克拉克迫不及待想要将新居装点得更漂亮些,于是关注起了艺术品。 据记载,克拉克最早购藏的艺术品是一件仿风格主义雕塑家詹波隆那的青铜雕塑《梅迪奇的维纳斯》和一件让·巴普蒂斯特·佩罗诺让的粉彩肖像画,在1912年2月。就在这之前,克拉克刚刚从母亲那里接收了一小部分家族的画作遗产,这份遗产也让他决定开始充实自己手中的作品收藏,又或者是开启自己的收藏事业。 克拉克的初期收藏主要是一些早期大师的素描作品,当中就有阿尔布莱希特·丢勒的素描《动物与风景》。经过几年时间的收藏,克拉克逐渐明确个人的收藏方向,渐渐着重于依自己的喜好与判断进行收藏,而不是盲目求助外界顾问或者遵从当时的潮流。 “一战”的打响,使得克拉克一度中断自己的收藏活动——他再次入伍成为陆战队监察,利用个人的语言优势,为法、美两国的军队担任联络。不过在1917年入伍的前一年,克拉克完成了自己早期最重要的一次收藏,购得了温斯洛·霍默的《两名向导》和他收藏的首件雷诺阿作品《做钩针编织的女孩》。从那时起,克拉克的雷诺阿情结可以说是渐露苗头。 “一战”结束那年,克拉克在拍卖场上大有斩获。他利用在当时看来超前的对于素描作品的眼光,拍得自己的首件德加画作《男子肖像》和多幅素描作品。同年,他与对他之后收藏人生带来巨大影响的弗朗辛喜结连理——日后弗朗辛帮助克拉克作了许多重要的购藏决定。 战争结束后,克拉克携妻回到美国,在纽约继续自己的收藏事业。战后恢复期,各类艺术作品的价格纷纷飙升。此时的克拉克又显示出自己的独到判断:将收藏重心从早期的正统大家转移到19世纪晚期的法国印象派上,避开当时国际收藏界的大热门——18世纪前的画作。而之后1929年的美国经济危机,也给克拉克的收藏带来巨大的机会。在受到经济重创的各大收藏家不得不抛售收藏作品来挽救财产之时,在经济上并未受到很大影响的克拉克得以进行大量的购藏,购得莫奈和毕莎罗等的多幅作品,并开始大量搜罗雷诺阿的作品。当时,几乎雷诺阿现在遍布于世界各地博物馆的作品一股脑儿地出现在了市场上,这不能不让克拉克激动。 从那时起,雷诺阿成了克拉克最为倾心的艺术家。虽然克拉克并不是收藏雷诺阿作品最多的收藏家,但是比起一口气大量的购买而不对画作进行赏析的做法,克拉克的雷诺阿藏品可谓是件件珍品。他对印象派其它艺术家作品的收藏,也不轻信所谓的名作。比如克拉克收藏的莫奈画作不少,却没有莫奈最富盛名的“睡莲”系列。这是因为在他看来,印象派最主要的时期是1860年至1880年代,而莫奈是1900年之后才画“睡莲”的。 1939年“二战”爆发,克拉克夫妇将自己在巴黎的藏品纷纷运至加拿大的蒙特利尔,作为“二战”主要战场之一的法国,此时已经被战火卷入满目疮痍。 在对于艺术品进行不断收藏的路程上,克拉克夫妇渐渐萌发并确定了建造一个属于自己的艺术博物馆的想法,不仅仅是为了将藏品展示给大众,更是为了将这批经历了两次世界大战却奇迹般得以完好保存的珍贵藏品,能够在之后的岁月中被完好的保护和传承下去。1952年末,选址威廉斯顿的艺术馆正式动工,并于1955年竣工。在此后一年,艺术馆首次展出了克拉克收藏的所有雷诺阿画作,引起了当时收藏界剧烈的反响。同年,克拉克在完成了自己的梦想之后安然离世,并在艺术馆中举行了他的私人葬礼。可以说在生命的最后,克拉克也和他珍爱的藏品在一起,了却没有遗憾的收藏人生。(范昕,朱适)