关山月《都江堰》1942年 纸本设色

孙宗慰《敦煌莫高窟风景》 1940年 纸本水彩

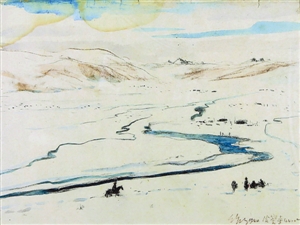

吴作人《牧场之雪》1944年 纸本水彩

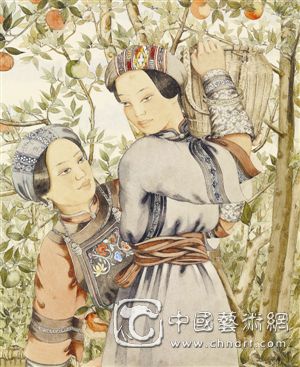

庞薰琹《橘红时节》1942年 纸本水彩

庞薰琹、吴作人、关山月、孙宗慰是中国现代美术史上的四颗明星。cdN-wWw.2586.WanG本周日,“别有人间行路难——二十世纪四十年代庞薰琹、吴作人、关山月、孙宗慰西南西北写生作品展”将在关山月美术馆开幕。该学术展将通过四位艺术家百余幅作品,勾勒出70年前风潮云涌的动荡年代。

西行原因各有不同

策展人之一陈俊宇告诉本报记者,上世纪四十年代,中华民族正经历着最深重的苦难和动荡。抗战全面爆发,一部分知识分子和艺术家被迫迁往大后方,艰难辗转跋涉于桂、黔、滇、川、甘、青等西部地区。他们因避战迁移与旅行写生为一体的契机,重新认识了中国西部;尤其是敦煌的发现与对民族文化的研究,既有效地改变了以文人画为主体的传统中国美术史观,也为现代中国美术语言的探索与发展提供了具体的经验。

艺术家们在西部打开了一个新的空间——蕴涵着地域性与民族性相互融合的艺术空间,不同于中原文化的“别有人间”。而他们去西部的原因各有不同。本次展览的另一位策展人吴洪亮表示,1939年,庞薰琹前往贵州少数民族地区是因为当时中央博物院下达的考察任务。他从艺术的角度,凭借其艺术家的独特眼光收集了大量资料,并深入到贵州少数民族的山寨,亲身体验婚礼、丧葬等活动之中并进行了详尽的记录与分析。以此为基础,庞薰琹创作出一批反映西南少数民族题材的作品,构成了他由法国留学归来后创作的一个高峰。

而孙宗慰的西北之行源于1925年张大千对敦煌产生了极大兴趣,他希望以一己之力前往敦煌考察、研究。1941年,孙宗慰在吕斯百的举荐下作为张大千的助手从重庆出发,踏上了西行之路。在敦煌孙宗慰帮助张大千进行了摹绘壁画、为洞窟编号等工作。在此行往返的路途中,孙宗慰对西北地区的民风地貌有了最为直观的了解与感悟。因此,这一临摹、考察活动成为他艺术创作的分水岭。

不同作品展现不同心态

有意思的是,这四位艺术家有不少作品是在同一个地区完成,不同的心境形成了不同的风格。比如同在贵州进行过创作的庞薰琹、关山月,状态大相径庭。 庞薰琹“像绣花一般把许多花纹照原样地画上了画面”。他自认为有些“苦闷而又低能”,但他愿意 “尽量保存它原来面目。”相比之下,关山月作品的随性和潇洒则能看出其心态放松。这恐怕和他们西行的出发点的差异有关:一个是进行考察,一个是自由创作。

西部之行带给艺术家新的艺术题材,也让他们的艺术风格发生了变化。吴洪亮对比指出,去了敦煌以后,孙宗慰一改早期作品的沉稳甚至有几分暗淡的色彩,转而运用明丽、清新的颜色,而且他甚至将色彩的淡雅与艳丽共融在一幅作品中。而在吴作人西北写生的作品中,我们可以发现那里的阳光与景物的色彩进入了他的画面,如同一股清新之风扫去了欧洲的雾霭,将作品的透明度提升了。

展览由中国美术家协会、关山月美术馆、庞薰琹美术馆主办,吴作人国际美术基金会协办,将展至11月10日。(梁婷)